Avant le Louvre

Les origines du Louvre ont longtemps fait l’objet de débats entre historiens mais les fouilles archéologiques, menées à l’occasion du projet du Grand Louvre dans les années 1980, ont permis d’y voir plus clair. Quelques silex taillés, retrouvés dans des graviers de la Seine, remontent au Mésolithique (8000 – 6550 av. J.-C.), mais ils ont pu être amenés par les eaux et ne constituent donc pas un témoignage fiable d’une présence humaine à cet endroit. En revanche, des fosses silos, de la céramique et du petit mobilier en pierre, qui peuvent être rattachés à la culture dite de « Cerny » (attestée dans le Bassin parisien entre 4500 et 4200 av. J.-C.) prouvent que les bords de Seine ont été peu à peu colonisés par des groupes itinérants de chasseurs-cueilleurs. À la fin de l’âge du bronze (entre 1250 et 750 av. J.-C.), le site du Louvre était encore un espace rural, que les hommes commençaient à mettre en valeur par défrichement et installation de fermes. Cette activité se poursuit durant la période gallo-romaine, époque à laquelle elle cohabite avec une intense exploitation d’argile qui servait à la construction de la ville voisine.

L’étymologie du mot Louvre demeure aujourd’hui mystérieuse : on a voulu y voir une léproserie, un lieu hanté par les loups ou encore une allusion au caractère grandiose du château (par jeu de mot entre Louvre et L’Œuvre). En réalité, le mot remonte sans aucun doute à l’époque où le site était encore une campagne peu habitée et le suffixe « ara » que l’on trouve dans sa forme latine « Lupara » laisse à penser que son origine est celtique. Si sa signification reste mystérieuse, ce nom est sans aucun doute un toponyme, attesté ailleurs en Ile-de-France, comme dans le village de « Louvres en Parisis ».

Le Louvre au Moyen Âge

Philippe Auguste et la fondation du Louvre

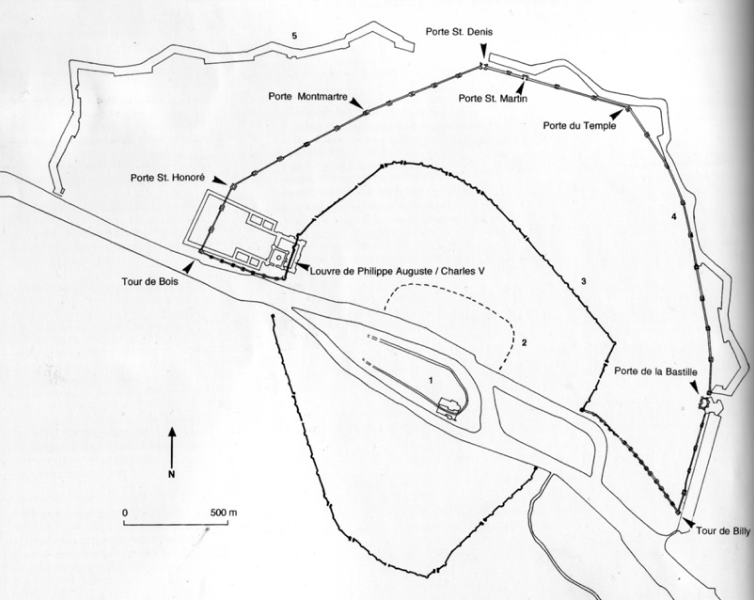

L’histoire du Louvre commence vers 1190 avec la décision prise par Philippe Auguste d’ériger une enceinte fortifiée pour protéger Paris. Il s’agit d’un geste d’urbanisme et d’une manifestation d’autorité du souverain au moment où il s’apprête à quitter le pays pour aller guerroyer en croisade. Pour défendre l’un des points faibles de cette fortification, sa jonction avec la Seine, il faut entreprendre un château : c’est l’acte de naissance du Louvre. L’édifice conçu par les ingénieurs de Philippe Auguste est de plan carré, protégé par un fossé et défendu aux angles et au milieu de ses faces par des tours circulaires. Il comporte, au centre de sa cour, une tour maîtresse, dotée de son propre fossé. Ce modèle a été utilisé à plusieurs reprises (avec des variantes) et le château de Dourdan en Ile-de-France en offre aujourd’hui encore un exemple bien préservé.

Le Louvre de Philippe Auguste n’est pas une résidence royale, mais une forteresse de garnison. Il n’est pas en plein cœur de la ville (comme aujourd’hui), mais aux limites de celle-ci et il a pour mission de la protéger (et peut-être aussi de la surveiller). La « grosse tour » du Louvre joue également le rôle de coffre-fort royal et de prison pour les personnages importants. Le comte Ferrand, adversaire de Philippe Auguste, y est maintenu en détention pendant treize ans après sa défaite à Bouvines.

La situation du château change cependant rapidement : il est peu à peu entouré par un quartier de ville assez dense qui lui fait perdre de son intérêt défensif. Par ailleurs, les rois de France, qui aiment se déplacer au sein de leur capitale entre leurs différentes résidences, vont être amenés à y résider de plus en plus. On date du règne de Saint Louis (1226-1270) une grande salle à piliers qui a été aménagée dans les sous-sols du château et qui est toujours visible aujourd’hui.

La modernisation de Charles V

Le roi Charles V (règne 1364-1380) entérine l’évolution du Louvre de la forteresse à la résidence en décidant de la construction d’une nouvelle enceinte trois cent mètres à l’ouest du Louvre et en commandant à son architecte Raymond du Temple la transformation de la forteresse en une résidence au goût du jour. Les murs sont alors percés de fenêtres, les parties hautes surélevées et enrichies de hautes toitures très ornées.

Le Louvre se fait alors porteur d’un message politique. Le visiteur est accueilli par les statues du roi et de son épouse, placées au-dessus du portail d’entrée (il s’agit peut-être de celles qui sont aujourd’hui dans les collections du musée). Dans la cour, il doit contourner le donjon pour parvenir au grand escalier en vis qui dessert les appartements et qui est orné de figures des parents du roi. La distribution des pièces réservées à la reine et au roi (qui logent dans l’aile nord) témoignent d’une organisation complexe qui ménage une gradation de l’espace le plus public (la salle) au plus privé (la chambre de retrait), propice à la mise en œuvre d’un cérémonial royal très élaboré.

Charles V fait également aménager au Louvre une célèbre bibliothèque pour sa collection de manuscrits (environ mille ouvrages). Établie dans la tour nord-ouest et échelonnée sur trois niveaux, elle témoigne de l’ambition intellectuelle d’un souverain que l’on surnomme « le Sage » et elle sert également de centre de diffusion des grands textes (par la copie de manuscrits, par les traductions qui sont commandées et par le prêt de livres aux autres membres de la famille royale). Cette bibliothèque est cependant rapidement dispersée dès le règne de Charles VI (1380-1422) durant laquelle le Louvre connaît la période la plus difficile de la guerre de Cent Ans, marquée en particulier par l’occupation anglaise de la capitale entre 1420 et 1435. Le casque d’apparat de Charles VI, retrouvé brisé dans un puits du château médiéval, est contemporain de cette époque troublée.

Le Louvre médiéval a en grande partie disparu dans la modernisation du château voulue par la Renaissance et il est progressivement rasé entre 1528 et 1660. Lors de l’aménagement du Grand Louvre dans les années 1980, des fouilles ont permis de dégager les soubassements du château disparu. Le visiteur peut aujourd’hui parcourir les anciens fossés, découvrir le soubassement du donjon et voir la salle dite « Saint Louis ».

La demeure des rois de France

La Renaissance du Louvre

Après la guerre de Cent Ans, les souverains français, qui ont pris l’habitude de résider loin de Paris, continuent de séjourner majoritairement dans le Val de Loire et ne se rendent dans leur capitale que ponctuellement quelques fois dans l’année. La situation change sous le règne de François Ier (1515-1547), après la défaite militaire du roi à Pavie en 1525 et sa captivité en Espagne. De retour dans son pays, le roi veut reprendre en main sa capitale et décide, par une déclaration officielle de 1528, d’y faire sa principale résidence. Le château médiéval est remis au goût du jour et, à la fin de son règne, le roi décide de le faire reconstruire, mais ce n’est que sous le règne d’Henri II (1547-1559) que sont menés les principaux travaux.

Le Louvre à l’antique de Pierre Lescot

La reconstruction du château voulue par François Ier commence par l’aile ouest qui doit accueillir une grande salle de bal et l’escalier d’apparat menant à l’appartement royal. Au sud, sur la rivière, un grand pavillon (dont les niveaux supérieurs ont été supprimés entre 1806 et 1809) était dévolu plus particulièrement au roi. L’architecte Pierre Lescot supervise tous les travaux, épaulé par des artistes de talent comme le sculpteur Jean Goujon ou le menuisier Scibec de Carpi. Son œuvre est marquée par la volonté d’adapter les formes antiques (colonnes corinthiennes et composites de la façade) avec les nécessités et le goût moderne (grandes fenêtres, hautes toitures). Lescot puise ses références dans les grands monuments de la Rome antique, mais aussi dans les recherches des architectes italiens contemporains pour obtenir un résultat très original.

La façade, avec ses sculptures, se présente comme un véritable portrait codé du souverain parfait qu’est Henri II, à la fois roi de guerre, mais aussi dispensateur de prospérité économique et protecteur des sciences. Les feuilles de lauriers et les arcs qui ornent les frises font référence à la demeure de l’empereur Auguste, bâtie contre un sanctuaire dédié à Apollon, et présentent donc Henri II comme son successeur indirect.

A l’intérieur, la grande salle de bal est ornée de cariatides, inspirées de celles du temple de Mars Ultor à Rome, qui supportent un balcon réservé aux hautbois qui annonçaient les grandes entrées. De l’autre côté, un « tribunal », c’est-à-dire une estrade surélevée encadrée par un arc triomphal, servait de cadre grandiose pour le roi et sa famille. Les autres parties du décor intérieur, que ce soit le grand escalier ou la grande chambre du roi (dont le décor a été déplacé au 19e siècle) accordent une place privilégiée à la sculpture et se démarquent ainsi de l’autre grand chantier royal de la Renaissance, le château de Fontainebleau, où la peinture à fresque joue un rôle majeur.

Catherine de Médicis crée les Tuileries au cœur des guerres de Religion

Après la mort accidentelle du roi Henri II dans un tournoi, son épouse, Catherine de Médicis, est amenée à jouer un rôle politique majeur au moment où les tensions entre catholiques et protestants provoquent les Guerres de Religion. Au Louvre, Lescot poursuit ses travaux par la reconstruction de l’aile sud mais, durant cette période, le château est surtout célèbre pour avoir été le théâtre, en 1572, de la Saint-Barthélemy, massacre des seigneurs protestants venus à Paris célébrer le mariage d’Henri de Navarre, leur chef, et de la reine Margot, fille catholique d’Henri II. Les scènes du Louvre ont donné le signal à une tentative d’extermination des protestants à travers tout le royaume.

Parallèlement aux travaux du Louvre, Catherine de Médicis prend une décision très importante pour l’avenir en achetant entre 1561 et 1569 d’importants terrains dans le faubourg situé cinq cent mètres à l’ouest du château et occupé jusqu’alors par des jardins vivriers, des demeures de plaisance et une petite industrie de fabrique de tuiles (dont la mémoire s’est conservée dans le toponyme des « Tuileries »). Elle veut créer dans ce quartier un grand jardin pour la cour, complété par un palais destiné à son usage. Le jardin, confié à un italien qui dirige des jardiniers français, comporte des fontaines, un laybirinthe et de nombreux éléments ludiques, en particulier une grotte artificielle commandée au céramiste saintongeais Bernard Palissy. Le palais, quant à lui, est confié à deux grands architectes successivement, Philibert Delorme et Jean Bullant, mais les crédits sont trop modestes et il est inachevé et inhabitable à la mort de sa commanditaire en 1589. Il était conçu pour être indépendant du Louvre, mais très vite l’idée d’une liaison entre les deux a été envisagée.

Henri IV et Louis XIII, les premiers Bourbons au Louvre

Henri IV et la Grande Galerie

Les Guerres de Religion s’achèvent sur la fin de la dynastie des Valois et l’arrivée au pouvoir d’un protestant converti au catholicisme, Henri IV, premier souverain de la branche cousine des Bourbons. Il ne rentre à Paris qu’en 1594 et il y réaffirme sa présence par une politique de grands travaux dont le Louvre fait partie. Tout en affirmant vouloir « achever et poursuivre » l’œuvre de ses prédécesseurs, Henri IV en modifie profondément la nature.

Les Tuileries ne sont plus un palais isolé avec trois grandes cours, comme le voulait Catherine de Médicis, mais une demeure de plaisance dépendante du Louvre et entourée de toutes parts par des jardins. Pour relier les deux édifices, les architectes du roi élèvent entre 1595 et 1609 un bâtiment exceptionnel par ses dimensions : une grande galerie de presque un demi-kilomètre de long. Le niveau supérieur est réservé pour le roi et, au-dessous, on trouve des écuries, un atelier de frappe de monnaie, l’imprimerie royale mais surtout des logements destinés à des artistes que le roi souhaite favoriser et protéger du système des corporations de métier. À l’extrémité du rez-de-chaussée du côté du Louvre, une « salle des antiques » accueille la collection de statues du roi. Ces aménagements font du Louvre un lieu privilégié pour le développement des arts. Henri IV puis son épouse Marie de Médicis commandent également de nombreux décors intérieurs très novateurs mais qui ont tous disparu aujourd’hui.

Le Grand Dessein d’Henri IV et Louis XIII

Tous ces travaux font partie d’un programme plus vaste, un « Grand Dessein » qui consiste à faire du Louvre et des Tuileries le plus grand ensemble palatial d’Europe. La partie la plus délicate de ce projet (le quadruplement de la Cour Carrée et la création d’un ensemble cohérent entre le Louvre et les Tuileries) exige de raser toute une partie de la ville qui vient border le palais et rien n’a été entrepris au moment où Henri IV est assassiné en 1610.

Louis XIII, le fils d’Henri IV, a à cœur de poursuivre l’œuvre de son père mais manque de moyens : son royaume est confronté à de fortes tensions intérieures et à la guerre de Trente Ans au dehors. Il parvient néanmoins à doubler en longueur l’aile ouest de la Cour Carrée en dupliquant à l’identique l’architecture de Pierre Lescot. Pour séparer l’ancienne aile et la nouvelle, son architecte Jacques Lemercier imagine un pavillon avec un grand dôme, orné de cariatides. Ce motif est appelé à devenir un poncif de la grande architecture royale que l’on retrouvera au siècle suivant sur de grands monuments comme l’école militaire à Paris.

Le palais du Roi Soleil

Le règne de Louis XIV marque une nouvelle étape dans l’histoire du Louvre et des Tuileries, même si le souverain, à titre personnel, ne semble guère avoir apprécié ses résidences parisiennes. Son ministre Colbert, son architecte Louis Le Vau et son premier peintre Charles Le Brun sont pour beaucoup dans les travaux entrepris pour mener à bien et embellir le Grand Dessein. Au fur et à mesure que le roi gagne en autorité, il s’éloigne de sa capitale et le développement du Louvre se fait donc majoritairement au début du règne (entre 1652 et 1674).

Une mise au goût du jour (1652-1660)

Après le retour du roi en 1652 à la fin des troubles de la Fronde, le premier souci est de moderniser les pièces existantes et d’agrandir les espaces disponibles pour le roi et sa mère, Anne d’Autriche. La Petite Galerie bâtie du temps d’Henri IV est épaissie, prolongée par de nouvelles pièces et mieux reliée au reste du château. Au rez-de-chaussée, un nouvel appartement dit d’été est aménagé pour la reine mère, avec des voûtes ornées de fresques du peintre italien Romanelli et des stucs du français Michel Anguier. Au-dessus, un incendie, en 1661, oblige à refaire le décor de la galerie du roi : c’est la première grande entreprise de Charles Le Brun au Louvre et aussi l’une des premières mises en scène de Louis XIV en Roi Soleil : sur la voûte la course journalière d’Apollon devient la métaphore d’une organisation réglée du monde rendue possible par la monarchie.

Le Grand Dessein inachevé (1660-1674)

À partir de 1659, le cardinal Mazarin, principal ministre du souverain, souhaite terminer le Grand Dessein. S’il s’agit pour lui de poursuivre l’œuvre d’Henri IV et de Louis XIII, le projet gagne en complexité après sa mort en 1661 : l’idée s’impose que pour « un roi d’aujourd’hui », il faut une architecture radicalement moderne et non de vieilles formules mises au point cinquante ans plus tôt. Le débat se focalise surtout sur l’aile est de la Cour, qui marque l’entrée du palais face à la ville. Les ailes sud et nord de la cour sont pratiquement achevées en 1664, lorsque Colbert lance une vaste consultation en France et en Italie. Les plus grands architectes avancent leurs idées et, entre juin et octobre 1665, le célèbre cavalier Bernin vient en France pour mettre en œuvre son projet. Si ce voyage est décisif pour les relations artistiques entre la France et l’Italie, il n’a guère d’impact sur le Louvre car les travaux sont arrêtés immédiatement après le départ de l’artiste et l’édification de la nouvelle aile est finalement confiée à un groupe d’experts français comprenant Louis Le Vau, Charles Le Brun et le théoricien Claude Perrault, épaulés par l’architecte François d’Orbay. Leur réflexion aboutit à un résultat architectural original : la colonnade, considérée comme un manifeste de l’architecture française. Il s’agit d’un portique à la manière d’un temple antique qui est comme un grand décor face à la ville ; ses colonnes jumelées, ses dimensions colossales et la manière de placer l’ordre corinthien en hauteur sur un rez-de-chaussée opaque seront maintes fois imités jusqu’au 18e et au 20e siècle (hôtels de la place de la Concorde et Grand Palais). À partir de 1674, les travaux du Louvre s’essoufflent : si les murs sont achevés, la plus grande partie de la Cour Carrée reste sans plancher, toiture, ni fenêtre.

La transformation des Tuileries (1659-1667)

Comme les travaux menés dans la Cour Carrée rendent le Louvre inhabitable pour longtemps, Colbert fait achever et moderniser les Tuileries pour offrir au souverain une résidence alternative. Les travaux, confiés à l’architecte Louis Le Vau, consistent à achever la partie nord du palais pour lui donner une symétrie parfaite et à épaissir les parties existantes pour donner plus d’espace au roi et à sa famille. Dans la moitié nord, la plus grande salle de spectacle de l’Europe est entreprise sous la direction d’une famille de spécialistes italiens : les Vigarani. Inaugurée en 1662, elle était célèbre pour les dispositifs mécaniques qui permettaient des changements de décor à vue et qui lui ont donné son nom de « salle des Machines ». Trop vaste et peu adaptée aux représentations ordinaires, elle ne servira plus après 1671.

Dans la moitié sud, le roi occupe les deux tiers du premier étage et la moitié du rez-de-chaussée. Il dispose de quatre appartements : une grande enfilade de parade au premier étage de plus de cent-cinquante mètres de long et un logement plus privé à ce niveau. La disposition suit le même principe au rez-de-chaussée et l’un des deux appartements abrite plus particulièrement de riches collections d’antiques. Sous la direction de Charles Le Brun, une armée de peintres et de sculpteurs entreprend en un temps record de décorer des milliers de mètres carrés de murs et de plafonds. Ces travaux annoncent ceux de Versailles et constituent un jalon majeur de l’art français, malheureusement disparus lors de l’incendie des Tuileries en 1871. Le Louvre en conserve quelques vestiges, démontés avant le sinistre.

Le jardin est également radicalement transformé par André Le Nôtre, petit-fils de l’un des jardiniers recrutés par Catherine de Médicis. Il mène entre 1665 et 1669 une relecture de ce lieu auquel il reste attaché toute sa vie et où il prendra sa retraite après 1693. Il modernise le parterre, unifié et orné de broderies de buis et diversifie les parties boisées. Tout en donnant l’apparence d’une régularité géométrique parfaite, il utilise les accidents existants, comme l’ancien bastion qui fermait le jardin à l’ouest, pour créer des rampes et des dénivelés. Enfin, il assure une ouverture visuelle du jardin sur le dehors par des terrasses et par des percées tout en veillant à ce qu’il reste soigneusement clos.

Le Louvre au temps des Lumières : un temple des arts, des sciences

et du goût

Après le départ de Louis XIV pour Saint-Germain en Laye puis Versailles, le Louvre est à la recherche d’une nouvelle vocation. Le Roi Soleil y attribue des logements pour ses Académies (française, des inscriptions et belles lettres, des sciences, d’architecture et de peinture et sculpture), ce qui renforce son statut de lieu destiné aux artistes et aux intellectuels alors que les Tuileries restent par contraste le lieu du pouvoir à Paris où le souverain réside lorsqu’il est dans la capitale. Le jeune roi Louis XV y habite de 1715 à 1722, les membres de sa famille y stationnent lorsqu’ils viennent passer la journée à Paris, de même que la reine Marie-Antoinette qui s’y fait aménager un petit appartement pour ses soirées parisiennes.

Le Louvre est lieu d’une intense vie artistique. À partir de 1737, l’Académie de peinture et de sculpture organise régulièrement, dans le Salon carré, une exposition de la production de ses membres. Ces célèbres « salons », qui tirent leur nom du lieu qui les héberge, sont connus dans l’Europe entière par les comptes rendus de presse et par les commentaires comme ceux de Diderot.

Les « philosophes » éclairés se passionnent par ailleurs pour le devenir de l’édifice au cœur de Paris et plusieurs idées sont successivement proposées : placer au Louvre la bibliothèque royale, l’opéra et aussi les collections royales. Toutes ces idées sont résumées sous le nom de « muséum » qui évoque le grand modèle antique d’Alexandrie d’un centre « temple des Sciences, des arts et du goût », selon le mot du théoricien Jacques-François Blondel. Rien de tout cela n’est entrepris et seuls quelques travaux sont menés pour détruire les dernières maisons qui encombrent le centre de la Cour Carrée et le pied de la Colonnade entre 1755 et 1770 sous la direction du marquis de Marigny. Son successeur le comte d’Angiviller commande de nombreux projets pour présenter les collections royales dans la Grande Galerie, mais sans aboutir. Cependant, le 18e siècle pose déjà les termes d’un débat qui nourrira les réflexions et les réalisations du siècle suivant. Deux projets en partie contradictoires se dégagent alors : un lieu de pouvoir et/ou un lieu de savoir.

Le théâtre du pouvoir

Les Tuileries : résidence des chefs d’état

Avec les journées révolutionnaires de juillet puis d’octobre 1789, le pouvoir est contraint de se réinstaller à Paris. Tous les régimes qui dirigent la France jusqu’en 1870 résident aux Tuileries : Louis XVI, ramené de force et de plus en plus prisonnier jusqu’à sa destitution le 10 août 1792, les Comités révolutionnaires (et le plus célèbre d’entre eux, dirigé par Robespierre) de 1792 à 1794, les membres du Directoire puis du Consulat qui cohabitent avec les principales assemblées révolutionnaires, installées dans une salle bâtie à l’emplacement du grand théâtre de Louis XIV en 1793. Les Tuileries voient ensuite le triomphe de Napoléon Ier (qui s’y installe comme premier consul en 1800, avant d’être couronné empereur en 1804) puis sa défaite après Waterloo en 1815. Les frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X y résident à leur retour au pouvoir mais doivent céder la place en 1830 à leur cousin Louis-Philippe, porté au trône par la révolution de Juillet.

De nombreux travaux intérieurs sont menés au gré des goûts et des modes des souverains successifs. L’apport le plus important de cette période reste l’aile Marsan, édifiée le long de la rue de Rivoli par les architectes Percier et Fontaine et qui vient fermer la grande cour du Carrousel, dont l’entrée est désormais marquée par un petit arc élevé par les deux architectes en hommages aux campagnes militaires de 1805.

La Révolution et la naissance du musée du Louvre

Au Louvre, la Révolution, désireuse de réussir là où la monarchie a échoué, s’empresse d’ouvrir le musée, symboliquement le 10 août 1793, puis plus régulièrement à partir du mois d’octobre suivant.

Les grands aménagements imaginés par la monarchie sont réduits à l’essentiel : mur peint en vert et plancher sommaire dans la Grande Galerie où le public peut découvrir environ 600 tableaux, provenant essentiellement des collections royales, complétés par quelques objets d’art et des bustes antiques placés au sommet de colonnes. L’objectif politique de cette présentation, rendre à tous les œuvres jusqu’alors réservées aux « tyrans », prime sur l’étude et les tableaux accrochés forment comme un « parterre de fleurs » esthétique et non didactique.

La nationalisation des biens du Clergé, les saisies chez les nobles émigrés et enfin les campagnes militaires de la Révolution dans les Pays-Bas et en Italie modifient rapidement le nombre et la nature des collections. À partir de 1797, les antiques exigent une présentation spécifique et les architectes Cheval de Saint-Hubert puis Jean Arnaud Raymond aménagent pour les accueillir les anciens appartements d’Anne d’Autriche. En préservant les voûtes peintes par Romanelli, mais en détruisant les murs et en les remplaçant par des colonnes ou des parois lisses, ils ont cherché à reproduire les grandes nefs du musée du Vatican, dont provenaient beaucoup d’œuvres exposées au Louvre après le traité de Tolentino signé avec le pape.

La gestion du jeune musée du Louvre, confiée à des équipes régulièrement renouvelées au rythme des phases de la Révolution, connaît des innovations spectaculaires. Les questions de restauration font l’objet de débats publics diffusés par la presse ; l’idée que les œuvres d’art sont mieux préservées à Paris que dans le lieu pour lequel elles ont été conçues à l’origine est de plus un argument en faveur de l’existence du musée. Le musée est aussi un lieu de formation pour les artistes qui sont appelés à venir s’exercer en copiant les grandes œuvres, pratique qui s’est poursuivie jusqu’à nos jours. Enfin, l’étude des œuvres est nécessaire pour les classer rationnellement par école et par pays et ainsi développer un panorama rationnel du progrès des arts.

Le Louvre moderne

La triste « belle époque »

La chute de l’Empire, la destruction des Tuileries et l’éloignement du pouvoir auraient pu marquer pour le Louvre le triomphe du musée. En réalité, le début de la IIIe République est une période difficile pour l’institution. Le palais est envahi par de nombreuses administrations dévoreuses d’espaces, en particulier le ministère des Finances qui occupe tous les locaux de l’ancien Ministère d’Etat (qu’il ne quittera qu’en 1986). En 1905, l’Union centrale des arts décoratifs – une association dont le but est de promouvoir les arts appliqués – obtient la concession du pavillon de Marsan et d’une partie de l’aile attenante qu’elle occupe toujours aujourd’hui. Par ailleurs, le musée ne dispose que de faibles crédits dans un contexte de concurrence accrue sur le marché de l’art entre les grandes institutions européennes. Deux événements malheureux semblent résumer cette période délicate : l’achat en 1896 de la tiare de Saitapharnès qui se révèle être un faux et le vol de la Joconde en 1911.

Ces difficultés ne doivent pas faire oublier d’autres avancées : la présentation à partir de 1883 de la Victoire de Samothrace au sommet de l’escalier Daru, la création d’un fonds d’acquisition pour les grands musées et aussi d’un organe de mutualisation de leurs moyens et besoins : la Réunion des musées nationaux. Les conservateurs du musée ont également la possibilité par la création de l’école du Louvre de faire connaître et de diffuser leurs recherches. L’ambition universaliste du Louvre se poursuit en particulier grâce à l’acquisition de généreux donateurs : Ernest Grandidier donne en 1894 sa collection d’objets chinois et japonais (aujourd’hui présentée au musée Guimet) et le legs de la baronne de Gléon en 1912 permet de créer une section d’art islamique (qui n’ouvrira qu’après la Première Guerre Mondiale).